PRODOTTI TIPICI E TARTUFO

Le produzioni tipiche gastronomiche di Gubbio e del comprensorio sono legate al territorio, hanno radici antiche che godono di una tipicità storicizzata e tuttavia non cristallizzata che sa offrire interpretazioni nuove della tradizione. La cucina tradizionale, che deriva dalla cultura contadina, è strettamente legata ai prodotti della collina e della montagna e si caratterizza per piatti molto semplici che non richiedono quasi mai tempi di preparazione lunghi e operazioni complicate; per questo essa va ricercata e trovata sul luogo, per poterla apprezzare nella sua pienezza e nel suo contesto di origine, anche per comprenderne le motivazioni culturali.

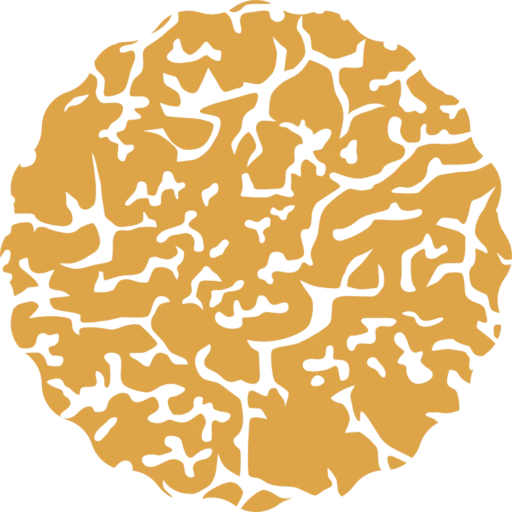

Il Tuber magnatum pico, chiamato normalmente tartufo bianco pregiato, è il tartufo per antonomasia, con il suo sapore unico, il suo profumo intenso e la sua importanza commerciale.

Si presenta con polpa che va dal nocciola al marrone scuro secondo il grado di maturazione. La sua carne o gleba è bianca e giallo grigiastra con sottili venature bianche. La superficie esterna è liscia e leggermente vellutata, con numerose depressioni sul peridio. La grandezza può variare da quella di una piccola noce a quella di un grosso arancio e si presenta in forma subsferica variamente arrotondata con corni emergenti.

Viene raccolto durante tutto il periodo invernale specialmente sotto querce, noccioli e carpini neri, piante con le quali vive in simbiosi. Predilige però il rapporto con pioppo, salice e albanella e vegeta ad una profondità superiore rispetto ad altri tartufi.

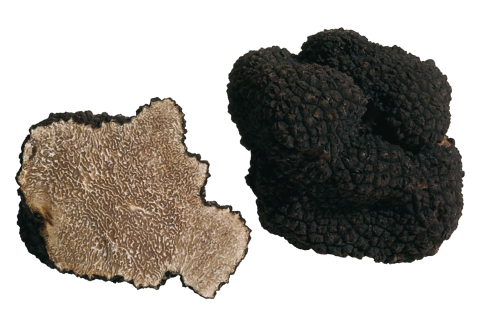

É contraddistinto dall’odore aromatico e gradevole e un sapore squisito, tanto che viene chiamato anche tartufo nero dolce. Il Tartufo nero pregiato ha una vasta area di sviluppo in Italia anche se le regioni più vocate sono: Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Lucania e Calabria. Il peridio è di colore nero, talvolta con sfumature ferruginose, negli esemplari immaturi tende al rosso-vinaccia.

La gleba è nero-bruna tendente al viola o al rossiccio, con venature biancastre fitte e sottili, con contorni ben definiti ed accompagnate da due bande brune, traslucide ai lati. La sua grandezza può variare da quella di una noce per arrivare a una mela o un’arancia. Cresce in associazione con latifoglie (soprattutto con roverella e leccio ma anche con carpino nero e nocciolo), predilige terreni sedimentari, generalmente ben drenati, come quelli brecciosi e molto calcarei. Pur iniziando a svilupparsi a settembre matura in pieno inverno, da novembre a marzo. Il Tartufo nero pregiato si sviluppa ad altitudini comprese fra 100 e 1000 metri slm e non gradisce siccità prolungate nel periodo estivo (ottimali sono i 600/900 mm di precipitazioni medie annue). Le tartufaie naturali sono ubicate su altipiani, versanti collinari, in boschi non fitti, in piante isolate e comunque in posizioni ben soleggiate.

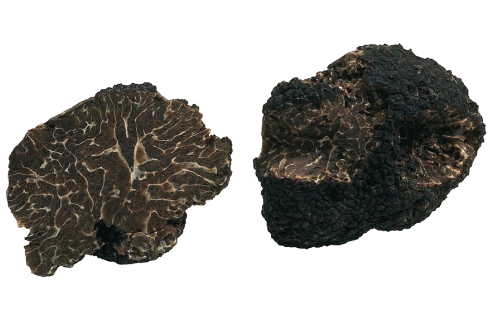

Ben noto fra i conoscitori di tartufi con l’appellativo volgare di “Scorzone”, il Tuber Aestivum si contraddistingue per via di alcune caratteristiche quali il peridio nero o brunastro, con rugosità a verruche piramidali sporgenti, e la gleba di colore nocciola, più o meno giallastra negli esemplari maturi. Ha un odore aromatico intenso e talvolta raggiunge dimensioni notevoli. Per quanto riguarda il suolo, cresce sia in terreni sabbiosi che argillosi, nei boschi di latifoglie ma anche nelle pinete. Il suo periodo di maturazione è l’estate (da qui trae origine il nome) quindi la raccolta di Scorzoni di migliore qualità avviene nel periodo tra agosto e settembre

Spesso è confuso con il tartufo nero pregiato perché condivide lo stesso habitat e lo stesso tipo di piante simbionti. Il suo valore commerciale, però, è nettamente inferiore. Ha una forma solitamente globosa o poco lobata, con peridio nero o ferrugineo scuro, ha verruche molto appressate e ben evidenti. La gleba è di colore bruno scuro o grigio-nerastro con ampie venature bianche. Le spore sono spinulate. La sua dimensione può facilmente superare quella di un uovo di gallina. Profuma di noce moscata e cresce in inverno sotto querce e noccioli. Il sapore è più o meno forte ma gradevole (in modo particolare nella varietà moschatum Ferry) per cui viene normalmente consumato pur essendo molto meno apprezzato del Tuber melanosporum.

Preferisce terreni profondi, anche abbastanza argillosi, rispetto alle altre specie di tartufo tollera i terreni con ristagno idrico e più acidi, quali quelli sotto i boschi di conifere.

Anche se poco conosciuto e solitamente non commercializzato è molto apprezzato. Si distingue per l’odore vagamente agliaceo simile al tartufo bianco e la superficie è liscia con piccole verruche. Si associa con molte piante simbionti come roverella, farnia, cerro, salice, tiglio, pioppo, carpino e nocciolo. Esteriormente è bruno-rossastro, quasi liscio, con piccole verruche depresse al centro; l’interno è di color purpureo con larghe venature chiare. Fruttifica da settembre a dicembre, producendo più esemplari nella stessa buca, e ne è consentita la raccolta dal 1 ° ottobre al 31 dicembre. Condivide lo stesso habitat del Tuber magnatum rispetto al quale però tollera maggiormente la siccità.

Il Tuber borchii è un tartufo poco pregiato che esteriormente può essere confuso con il Tuber magnatum pico. In origine si presenta con le stesse caratteristiche: irregolare, liscio e di colore bianco sporco. Quando giunge a maturazione però diventa più scuro, anche la gleba da inizialmente chiara diviene scura. Il metodo migliore però per distinguerlo è quello olfattivo: possiede un odore molto meno gradevole del tartufo bianco ed è in media di taglia più ridotta. È abbastanza comune trovarlo ovunque vegeti il Tartufo Bianco. Molto diffuso sotto le pinete marittime, si raccoglie da febbraio a marzo ma non è raro incontrarlo in aprile.

Si tratta di un tartufo simile allo Scorzone e tuttora ci sono opinioni contrastanti circa l’appartenenza alla specie Aestivum: per alcuni si tratta di una specie sistematicamente distinta, per altri di una differente varietà, altri ancora sostengono che l’ambiente permette la maturazione più tardiva.

Presenta una gleba più scura di quella del Tuber Aestivum, quasi color cioccolato negli esemplari maturi, e un peridio con verruche non striate trasversalmente. La raccolta avviene prevalentemente in zone fresche con umidità costante tutto l’anno; infatti mal sopporta la siccità estiva e gradisce le esposizioni a mezzaombra e le altitudini più elevate. Si trova soprattutto in ambienti protetti dall’azione diretta dei raggi solari come valli profonde e versanti esposti a Nord. Matura in autunno, da ottobre a dicembre, nei boschi di latifoglie, su terreni prevalentemente argillosi o ricchi di humus. Vegeta sulle stesse specie del tartufo estivo.

salumi

L’allevamento suino è da sempre un’attività portante dell’economia locale, tanto che antiche note settecentesche parlano della “mortadella di Gubbio”, dei “prosciutti di Pascelupo” (Comune di Scheggia), del “ciauscolo” dei conventi, dei salami, dei cotechini, delle salsicce fine e grosse, della lonza o “lombetto”. È il racconto di una tradizione che si conserva nel modo di condurre l’allevamento e nella grande perizia della manipolazione e stagionatura delle carni, con tecniche e modalità tutte artigianali che portano a produzioni di eccellenza. La porchetta al forno, con aglio, pepe e finocchio selvatico, i fegatelli allo spiedo, imprigionati tra una foglia di alloro ed un dado di guanciola, i mazzafegati, tipiche salsicce di fegato con qualche pinolo ed uva passa, le salsicce cucinate alla brace o in umido con i fagioli o accompagnate con la polenta stratificata sulla “spianatora”, una tavola di legno da cui direttamente mangiano i membri della famiglia e gli ospiti in un vero ecumenismo della mensa. Oltre a questi, abbiamo anche i cotechini a Natale e Capodanno, i salami, la lonza, il capocollo, la pepata guanciola, la pancetta arrotolata, il prosciutto.

CARNI E FORMAGGI

I prati in fioritura con le piante aromatiche della santoreggia, timo serpillo, mentuccia, finocchio selvatico, pratolina, gallio e le altre erbe montane trasmettono alle carni ed al latte tutti i loro odori e sapori. Tutte le forme di allevamento si avvalgono dei foraggi locali e delle modalità tradizionali di gestione dell’allevamento. Questo ha permesso il costituirsi del Consorzio Produttori di Carni di Qualità dell’Eugubino Gualdese, con l’acquisizione di un marchio diventato certificazione; spesso i produttori hanno anche rivendite al dettaglio.

Ampio anche il capitolo dei latticini, sia di mucca che di pecora: la caciotta dolce di mucca, di pecora e mista, il pecorino semiduro ed invecchiato dal sapore deciso, l’unico adatto per concludere un pasto ed inarrivabile nell’accoppiata con le fave fresche, a cui si sono aggiunti il pecorino di fossa, frutto di una recente sperimentazione ben riuscita, il “roccaccio”, una riserva speciale con 11-18 mesi d’invecchiamento ed il formaggio al tartufo nero.

legumi, olio

Fave, ceci (con le varietà rossa, nera e bianca), fagioli neri e dall’occhio, cicerchie e saporose lenticchie, sono in molti casi il frutto di un recupero di produzioni agricole che erano state parzialmente dimenticate. Oggi sono un punto di forza delle coltivazioni del Comprensorio, condotte secondo criteri biologici.

Classica è la zuppa di cicerchie, insaporita in un soffritto di lardo, aglio, salvia ed un’ombra di conserva o di polpa di pomodoro. Sul fondo della scodella, pane casareccio raffermo ed un filo d’olio. Preferibilmente olio locale che un’attenta coltivazione prima, poi un trattamento e spremitura delle olive al tempo opportuno, pongono tra gli extravergini caratterizzati da un’elevata qualità organolettica. Tra le varietà di olive si evidenziano la moraiola, la borgiona e la nostrale di Rigali, tipica dell’area di Gualdo Tadino, che è nota in campo agronomico per possedere una particolare resistenza alle condizioni climatiche avverse ed alle basse temperature.

crescia e brustengo

Nella zona del Monte Cucco da millenni si coltivano cereali come grano, orzo, avena e, più recentemente, il farro biologico. Questo antico cereale, rustico e resistente, era l’unico coltivato nelle aree interne prima della diffusione del grano tenero e viene citato anche nelle Tavole Eugubine (II-III sec. a.C.), che menzionano la “Mefa”, focaccia primitiva antenata dell’attuale crescia.

La crescia è una focaccia semplice a base di farina, acqua e bicarbonato, cotta un tempo su pietra e oggi su dischi di metallo. È apprezzata per la crosta croccante, servita da sola o farcita, in particolare con formaggi, salumi o erbe di campo.

Accanto ad essa, altra preparazione povera è il brustengo, fatto con farina e acqua, fritto a cucchiaiate nello strutto bollente. Dorato e croccante, veniva gustato appena tolto dal fuoco, spesso atteso con impazienza da tutta la famiglia.

pasta, pane

Dalla farina con piccole aggiunte e variazioni, nascono tanti dei piatti tipici più gustosi della nostra zona: uova e farina in un impasto amalgamato e reso elastico dal moulinex delle braccia e tirato col mattarello, il “rasagnolo”, diventano tagliatelle, pappardelle, sfoglia da lasagne, tagliolini, squadruccioni per la minestra di fagioli, i bigoli di Costacciaro, gli strozzapreti eugubini, ma anche la più povera pasta “tutta staccia” di farina non setacciata che, quanto perde in uova, guadagna in sapore col cruschello che rimane nell’impasto.

I passatelli, preparati con pane secco, uova, parmigiano, noce moscata e limone, sono un piatto simbolo della tradizione: vanno serviti solo in brodo e rappresentano una vera prova per i cuochi. Per le feste si preparano invece i cappelletti, ripieni di carne e dalla tipica forma a cappello di curato.

Accanto al pane comune non salato troviamo specialità locali come il torto di Scheggia, il pancaciato di Casacastalda, la crescia di Pasqua al formaggio, le cresciole con ciccioli e i panetti di grano e granturco, tutti legati alla stagionalità e alle risorse del territorio.

dolci

Nel comprensorio quasi ogni località ha conservato un proprio ricettario di dolci i quali, pur nella diversità dei sapori, sono molto semplici avendo come ingredienti di base farina, lievito, poco zucchero o miele, pinoli, semi di anice, uva passa. Sovrano è da sempre il ciambellotto, adatto per tutte le occasioni, le ciambellette all’anice tradizionali del giorno di Venerdì Santo, quando venivano esposte fuori del negozio infilate su un ramo a forcella ed i bambini le trasferivano nel proprio braccio, la torta dolce di Pasqua con uvetta, canditi ed una ricca glassatura, le fave dei morti, i biscotti col mosto in ottobre, i tortelli all’anice ed il Pan di Scheggia (biscottini con uvetta), i tozzetti con mandorle a pezzi.

Ma a carnevale unici dolci sono le castagnole e la cecerata, stessa pasta ma tagliata a dadini che, friggendo, gonfiano appunto come ceci e vengono poi ricoperte dal miele. A mezza Quaresima la Vecchia, un dolce carico anche di significati antropologici, con la sua sagoma di donna, che è tipicamente fatta con “pasta di lievito” riempita con crema o marmellata. E’ quasi un rito il momento in cui viene “segata” in mezzo al tavolo alla fine del pasto, con un effetto di abbondanza quando fuoriesce la dolce farcia, mentre si tagliano i pezzi per i commensali.